Вступление

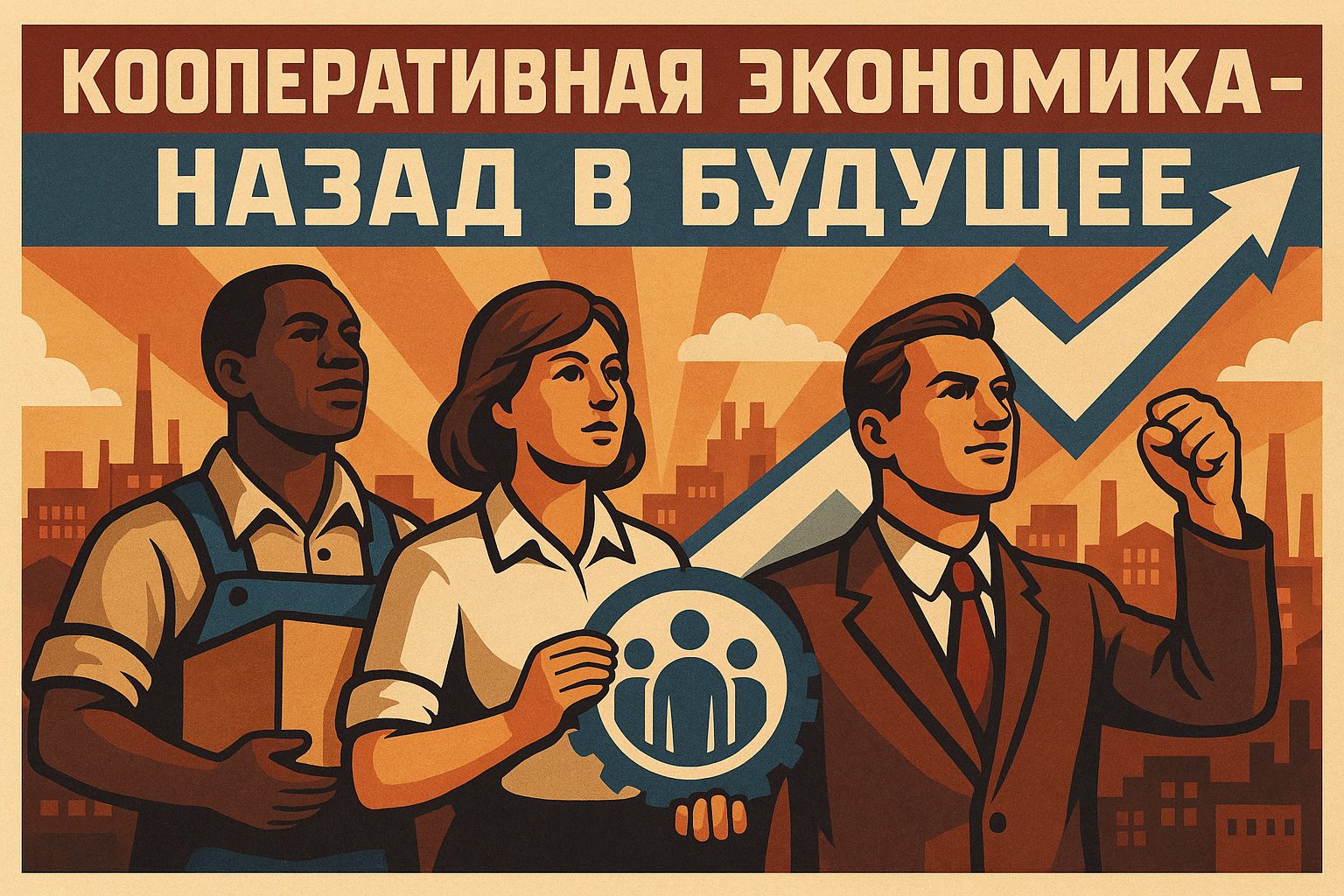

В 6 номере журнала “Экономические Стратегии” в декабре 2023 года вышла наша первая статья “Кооперативная (моральная) экономика”, в которой мы представили анонс прикладной модели на базе Закона о потребительской кооперации 3085-1 в ответ на возникшие вызовы для России в связи с текущими кризисами в мировой политике и экономике, раскрыли предпосылки создания в России сектора кооперативной (моральной) экономики, описали ее доктрину и предложили пути ее развития на основе современных информационных технологий.

При весьма позитивном восприятии экспертным сообществом предложенной нами “новации”, тем не менее, отношение к “Кооперативной Экономике” выражалось как к модели, применимой, в целом, лишь для сектора малых форм предпринимательства.

О понятиях

Думается, что проблема восприятия экспертным сообществом “Кооперативной Экономики” кроется в исторических стереотипах: и позднего советского времени, когда кооперация была дискредитирована и превращена в начальный инструмент приватизации, и времени сталинского рывка 1929-1955 гг., где кооперация была, в основном, представлена в потребительском и мелкотоварном секторах. Безусловно, присутствует и “след” обывательского представления о кооперации, как анахронизме. 30 лет “встраивания” в мировую экономику и присущим форматам корпоративных организационно-правовых форм тоже сыграли свою роль. Кооперация была маргинализирована в экономической жизни России, выпала из социальной, законодательной и образовательной повестки, хотя и не прекращала своего существования, оставаясь глубоко в тени.

Проблема еще и в самом названии (термине) “кооперация”. “Кооперация” (Cooperation) — неуклюжее понятие, вошедшее в обиход с легкой руки Р. Оуэна в начале 19 века, коим последний попытался (а английский в этом плане язык скудный) обозначить свою мечту — справедливое экономическое устройство общества — такую хозяйственную деятельность, которая обеспечивает рост общественного благосостояния и справедливое распределение общественных благ. А, между тем, в деловом обиходе “кооперация” понятие широкое и замусоленное, его точный перевод — сотрудничество, взаимодействие. В этом смысле кооперацией занимаются все кому не лень — от картелей, корпораций и стран, до криминала. Сотрудничают все и с разными целями и задачами. Все это и мешает пониманию смысла “Кооперативной Экономики.

Ранее мы писали, что произошла подмена понятий — то, что считается “Экономикой” в современном мироустройстве, на самом деле является хрематистикой, причем в ее наиболее уродливой форме. Аристотель в «Никомаховой Этике» определяет экономику, как хозяйствование для «хорошей и благополучной жизни и развития общества». Введя термин “хрематистика”, как вида хозяйственной деятельности, он делит ее на два типа: первый способствует экономике для приобретения ресурсов, которые необходимы, чтобы обеспечить общественное благополучие. Цель же второго, как утверждает Аристотель “ведет к мнению, что нет предела богатству и собственности» [Политика I, 9, 1257a 1] — другими словами, уродливая, эгоистичная, направленная на стяжание и наживу деятельность, в ущерб другим и обществу в целом. Типичный пример хрематистики от Аристотеля, который, мог бы являться позитивным примером из современных учебников по “Экономикс”: «Некий Фалес, предвидя на основе астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы передал в качестве задатка имеющуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобоен в Милете и Хиосе, договорившись по-дешевке, ведь на тот момент конкурентов у него не было. Когда наступило время сбора оливок и сразу многим производителям оливок одновременно потребовались маслобойки, то они вынуждены были выкупать у него время для своих нужд на поставленным им условиях и, Фалес собрал много денег».

В современных условиях, как в России, так и в мире, кооператив — это юридически и традиционно устоявшийся формат хозяйственной деятельности, апробированные практики, методология и регламенты, которые обеспечивают рост общественного благосостояния и справедливое распределение общественных благ. Другими словами, согласно Аристотеля — это, как и есть то, что составляет понятие “Экономика”!

Шанс, однако…

Второй раз в нашей истории мы оказались в чуждом нам экономическом укладе. Первый раз — со второй половины 19 века нас постепенно втягивали в него. Кульминацией стали реформы С.Ю. Витте, в результате которых мы, в начале 20 века, практически потеряли и финансовый и промышленный суверенитет. Закончилось все втягиванием России в Первую Мировую войну, 1917 годом и кровавой гражданской войной.

И этот второй раз мы переживаем и нынче, начиная с 1991 г., когда наша страна, ведомая приватизаторами, была подвергнута разграблению. Этими “стараниями” нас превратили в экономическую колонию Запада, давая последнему шанс поддержать их фактически обанкротившуюся систему еще на 20 лет, выкачивая из России ресурсы. Собственно, и война, по сути, гражданская, уже тоже идет — одну колонию натравили на другую за непослушание, и, с уже очевидными признаками интервенции.

Но три фактора дают нам уникальный шанс соскочить с “иглы” навязанного нам экономического уклада пока еще усердно поддерживаемого компрадорской частью элит. С учетом анализа ошибок и достижений Прошлого, в том числе и советского времени, анализа тенденций и предпосылок Настоящего, а также возможностей, которые нам открывает Будущее — построить экономический уклад, который соответствует нашей цивилизационной сути, а именно:

- нас отключили от институтов пока еще доминирующей либерально-капиталистической системы. Кстати, как интересно: возникла вынужденная сейчас автаркия и, мы тут же видим результат — абсолютно органичное развитие, несмотря на противодействие финансово-экономического блока.

- мы — крупнейшая ядерная держава, благодаря нашим великим предкам, что не позволит разорвать Страну на части, по крайней мере, военным путем извне.

- экономика ссудного процента дошла до предельного роста, прекращение воспроизводства капитала привело к слому неолиберальной моноцентричной модели, определился переход в полицентричную модель со смещением от финансового капитала к ресурсному (материальному) росту и регулированию, где доминантной формой организации экономической деятельности становятся горизонтальные интегрированные сетевые структуры, в которых экономическим субъектом становится коллектив.

Не рассосется!

Так почему этот чуждый экономический уклад нам “не заходит”? Тут стоит обратиться к исследованиям Сергея Переслегина о культурных и когнитивных кодах[1]. Наша цивилизационная суть или другими словами — Русский Культурный Код (далее РКК) географически и исторически детерминирован на другое. Среда, в которой исторически формировался наш архетип, имеет свои особенности: холодный климат, короткое лето, низкий прибавочный продукт, огромная территория и расстояния, нет естественных границ, нас давили и давят и с запада и с востока. Именно поэтому конкуренция, свойственная “рыночной” экономике, для нас напрасная трата ресурсов, для достижения целей необходимы сверхусилия, в основном, коллективные. Поэтому нам свойственно хозяйствование и тоже, очевидно, коллективное. Общинность сидит в нашей подкорке, как залог выживания в агрессивной среде. Мы играем “предельными ставками” в жизни, в работе, в мышлении, и именно поэтому, нематериальные ценности для нас превыше материальных. Соответственно, и неэквивалентный обмен, и ссудный процент противоречат нашим морально-нравственным императивам, и создают дихотомию.

Доминантной формой организации экономической деятельности модели капитализма в его текущей стадии — неолиберальной моноцентричной модели, является корпоративизм, в котором индивид является обособленной экономической единицей (предприниматель ли, потребитель ли). Поэтому примат индивидуализма абсолютен. Индивид в доктрине неолиберальной модели должен конкурировать с другими, бороться за “место под солнцем” для себя лично и, если необходимо, то в ущерб другим индивидам. Отсюда и абсолют хрематистики: стяжать для себя богатство, чтобы вознестись и удерживаться в социальной иерархии. Деньги и финансовое благополучие — мерило успеха и власти.

Навязанный нам в 90-х “дух капитализма”, основанный на протестантской этике, и такие его “прелести”, как колониальный неэквивалентный обмен — это когда метрополия паразитирует над колонией и выкачивает ресурсы и блага, разнузданное ростовщичество, культ потребления, махровый индивидуализм, которые в корне противоречат нашей цивилизационной сути (РКК), стал основным ударом по нашей стране. Еще со второй половины 80-х происходило намеренное разрушение и общественного формата экономических отношений — ее “артельного духа” или, другими словами, традиционной доменной (общинной) структуры, что ярко отразилось в кооперативах: сначала их превратили в инструмент выкачивания доходов из государственных предприятий, а далее довели до полной дискредитации кооперации, стимулируя навязанную спекуляцию. Однако, окончательно вытравить цивилизационную суть, к счастью, не удалось.

Проявившаяся за последние пару лет зависимость от Китая, ставшего фактически первой экономикой мира, заставила задуматься, как могла развиваться страна, не будь перестройки и реставрации капитализма. Господство олигархов стало полным разочарованием и привело к потерям большим, чем ВОВ. А противостояние с Западом поставило вопрос: зачем нам модель экономики, заранее запрограммированная на обслуживание чужих интересов, а не своих?

Перелом 90-х сформировал общество “травмы” [2] с неудовлетворенным общественным запросом на социальную справедливость, чудовищное расслоение общества и исключение из общественной жизни 80% населения. Жизнь в навязанной социально-экономической доктрине закономерно привела к перекосу системы: лидирующие экономические субъекты в России, или, как принято говорить, “элита” вообще (за редким исключением) — это те, у кого, по-сути, цивилизационный сбой — олицетворяют фактор отрицательного отбора. Во всю работает железное правило бюрократии С. Паркинсона — бюрократический аппарат РФ с 1994 г. увеличился в 2,5 раза, а, к слову, бюджет расходов правительства РФ с 2020 по 2024 г вырос в 2 раза. Углубляется и без того чудовищная социальная поляризация, по данным WID, в 2022 г. 1% самых состоятельных семей РФ владели 47,65% чистых богатств, а 50% бедной части россиян — всего 3,1%. Разница накопленных богатств выросла уже до 764 раз, тогда как при СССР была около 50.

Помимо отрицательного отбора, сама экономическая система в России, подчиненная чуждому экономическому укладу, основатель которого сам находится в стадии “клинической смерти”, скукоживается и выталкивает лишний “людской балласт” в “никуда”, тем самым пополняя прекариат.

Отрицательный отбор, отнюдь не только продукт 90-х и первых 15 лет XXI века, когда страна упорно встраивалась в чуждый экономический уклад. Не говоря об очевидных проходимцах, сколотивших приватизационные состояния в 90-х и находящихся в “сливках российского бизнеса” и поныне, достаточно посмотреть на основной контингент выпускников РАНХиГС, ВШЭ, МГИМО, где их обучили по стандартам либерально-капиталистической модели, и, которые пополняют отряд бюрократического аппарата. Если посмотреть на состав активистов разных институтов развития — АСИ, Сколково, то они до сих пор не стесняются публично продвигать идеи либерально-финансового дарвинизма.

“Главный принцип их неолиберальной модели состоял в том, что экономический рост и развитие зависят от рыночной конкурентоспособности и нужно сделать все для максимального повышения соревновательности и конкуренции так, чтобы рыночные принципы проникли во все аспекты жизни. Считалось, помимо всего прочего, что следует повысить гибкость и подвижность рынка труда, а это значило переложить бремя рисков на плечи работающих и их семей, делая их еще более уязвимыми. В результате возник класс мирового «прекариата», насчитывающий в разных странах много миллионов людей, не имеющих якоря стабильности. Они-то и стали новым, потенциально опасным, классом[3].

СВО и мобилизация в военном сегменте (Армии и ВПК) несколько сбавила остроту, создав эмоциональный патриотический подъем в Обществе. Риторика Главы Государства о новой элите, которую составят герои-участники СВО, создала дополнительный энтузиазм в отношении давно созревшего в обществе запроса на справедливость. Обозначенные, в рамках этой риторики, программы действительно нацелены на создание ”социальных лифтов” для участников СВО, однако сложившаяся система во властных группах влияния, скорее, в очередной раз, трансформирует “Сон Бальзаминова” в точечное включение отдельных ветеранов в “элиту” для создания очередного пиар-эффекта. А Business as usual в гражданских секторах экономики и социальной сфере, накопленные проблемы “общества травмы” и внушительная масса прекариата (не менее ⅓ трудоспособного населения), заставляют вообще с крайней опаской относиться к сложившейся ситуации. Сформировались прекарные сообщества и анклавы, нередко весьма агрессивные. Прекарные сообщества в социальных сетях часто трансформируются в секты оккультного и эзотерического толка, что приводит к потере рационального восприятия жизни и постоянному стрессу. А это, в свою очередь, разрушительно для института семьи! О каком тогда демографическом подъеме можно говорить в таких условиях? Можно сколько угодно объявлять “годы Семьи”, вливать средства в льготную ипотеку и “материнский капитал”, красиво отчитываться за потраченные ресурсы, но без создания условий вовлечения в социально-экономическую деятельность прекариата демографическая ситуация с коренным населением будет только ухудшаться.

Есть, как ни парадоксально, и позитивная сторона наличия прекариата в России, которая нуждается в экономической институциализации. И дело снова в особенности нашего архетипа, нашей цивилизационной сути — общинности как фактора выживания. Стихийно сформировались домены — группы людей “идущих по жизни” вместе, но оказавшихся в нестабильном (прекарном) состоянии. Для них система, которая их “вытолкнула”, является, своего рода, агрессивной средой. Это и неформальные “бригады”, формирующиеся из бывших коллег-друзей, земляков, диаспор, соседей, которые совместно промышляют в разных сферах, оставаясь в “теневом” секторе, иногда, надо отметить, и с криминальным оттенком. Ну, а бытовая экономика — вся прекарная.

Назад в будущее

Часто мы слышим призывы к срочному реформированию Российской экономики и финансовой системы на основе модели сталинского периода (1929-1955 гг.), как наиболее успешного примера экономического роста. Многие из ее элементов, начиная от государственной монополии внешней торговли, государственного валютного регулирования, директивного планирования, и заканчивая системой распределения и налогообложения — все это, безусловно то, что необходимо для экономического благополучия страны. Но самым важным было то, что сталинская модель создала собственную систему разделения труда, выраженную в наличии социалистического лагеря, СЭВ. Другими словами, она не была встроена в “чужую” систему разделения труда.

Очевидно, что просто повторить не получится — другой исторический период, другой технологический уклад. Хотя предложенные варианты использования некоторых подходов сталинской экономики[4], видимо, могут исправить текущую ситуацию и с большой вероятностью принесут некоторый эффект. Однако, без выстраивания собственной системы разделения труда, со своей стратегией и переходом в такую экономическую модель, которая бы соответствовала нашей цивилизационной сути, создания собственной экономической школы, этот эффект снова окажется временным, а история это доказывает.

Суть сталинской экономики базировалась на идеологии, государственном планировании, в которую входили межотраслевой баланс, прибыли от роста производительности труда и сокращения издержек, и жестком регулировании, вплоть до регулируемой рентабельности за счет подвижного элемента — налога с оборота на предприятиях его производящих. Несмотря на бесспорные в т.ч. и социальные достижения, тем не менее, сталинская экономика, хоть и дошлифованная под идеологию “социализма”, в своей теоретической основе оставалась все той же экономикой ссудного процента или капиталистической экономикой, постулированной классической английской политэкономией А.Смита и Д. Риккардо, и положенной в основу Марксизма-Ленинизма.

И вот тот самый урок истории — сталинская экономика и экономическая стратегия мгновенно свернулись как только умер Иосиф Сталин — ее идеологический базис был подорван “хрущевской слякотью”[5], стратегический курс — переходом к мирному сосуществованию с капитализмом[6] (сиречь встраиванием в международную систему разделения труда, которая базировалась на Бреттон-Вудских соглашениях) и добита реформами Косыгина-Либермана. Прочность фундамента сталинской экономики оказался ненадежным, поскольку базировался изначально на лукавстве К. Маркса, а сформулированной экономической школе, которая бы впитала весь практический опыт и наработки того времени, просто не дали состояться.

Банки и мазохизм

Банкиры, легализованные в 17 веке в своей ростовщической сущности — торговле деньгами через кредит и связанный с ним ссудный процент, подмяли под себя и финансовую сферу, в т.ч. такую необходимую деятельность как денежное обращение, расчетно-кассовое обслуживание, создав ассоциативный ряд в когнитивной цивилизационной парадигме. Таким образом, закрепив в сознании, нормальность и, якобы, “естественность” ростовщической сути денежно-финансовой сферы, она оказалась, как бы спрятанной за понятными и необходимыми функциями, которые объективно востребованы в сфере экономики.

Ранее мы писали, что банк — в корневом смысле это стол, прилавок, за которым в древние времена денежные менялы занимались спекуляциями и ростовщичеством. Порицание этой деятельности в авраамических религиях было неслучайным — злоупотребление деньгами как экономическим ресурсом всегда приводило к неблагоприятным последствиям для хозяйства, т.е. вредило остальным экономическим субъектам, и поэтому считалось грехом. Возведение же злоупотребления в обиходное экономическое правило, соединило такие полезные функции банкинга как субъекта денежного обращения, расчетно-кассового обслуживания и такое, как-бы “необходимое зло” — паразитические функции денежного спекулянта и ростовщика.

Исходя из консервативного представления о природе и функции денег в экономике, никто не оспаривает общепринятого взгляда на деньги как средство обращения, меру стоимости и средство сбережения. Традиционная марксистская политэкономия определяет деньги, как товар и, если функция “Товар-Деньги-Товар” логична и справедлива, то функция “Деньги-Товар-Деньги’ (штрих) ” — уже вызывает, мягко говоря, сомнения. Деньги — это механизм или, если угодно, “социальный институт”, “экономическая абстракция”, созданная для обслуживания хозяйственных потребностей общества; служебный, технический инструмент, не имеющий полноценных товарных свойств. Преобразование денег в капитал, то есть в фактор производства, претендующий на ренту, требует, чтобы обладатель денег был подвержен риску некомпенсируемой потери. То есть получение ренты оправдано, если обладатель денег принимает предпринимательский риск! Фиксированное же и гарантированное вознаграждение в сложившейся банковской практике — ссудный процент — это воплощение роста финансового (ростовщического) капитала — основы неэквивалентного обмена, порабощения и власти ростовщиков. И это не про рост производства или благосостояния общества, а про рост благосостояния лишь кучки ростовщиков. А как известно, лежащий в основе капиталистической экономики ссудный процент неизбежно приводит к пределу этого самого роста, создавая кризисы.

Поначалу паразитарная доля банковских институтов в объеме экономики была незначительная и, вплоть до конца 50-х годов 20 века составляла не более 5% ввиду экспансивного роста колониальной капиталистической системы. Но, как только пределы расширения естественным образом закончились, банковский и, в целом, финансовый сектор увеличили свою долю до 75%. Если сравнивать с человеческим организмом, то эта “раковая опухоль” поглотила его практически целиком, накопив “гнилой баланс” долгов в 35 триллионов долларов США.

Таким образом, если раньше, при небольшой доле банковских институтов в экономике, их полезность еще можно было бы аргументировать — доля паразитарной составляющей была сравнительно невелика, то сейчас уже о пользе говорить не приходится.

В России банковский сектор регулярно перекачивает себе практически всю прибыль экономики, обескровливая предприятия материального производства. Возврата в экономику этих сконцентрированных капиталов не происходит, в том числе и благодаря политике ЦБ РФ с необоснованно драконовской ключевой ставкой для “таргетирования инфляции” — они, через спекулятивные операции банков на бирже, прирастают и распределяется в виде дивидендов и, в своей существенной части, успешно вывозятся в “недружественные” юрисдикции. И это, как показывают события последнего десятилетия, полностью устраивает кланово-бюрократический класс, который, за редким исключением, видит свое будущее исключительно вне России.

Планы перехода в цифровые валюты — CBDC — под патронажем Банка международных расчетов — помимо ужесточения финансового рабства, достигнутого доселе уже изощренными ростовщическими механизмами, является планом по перезагрузке мировой финансовой системы на новых технологиях, чтобы закрепить свое доминирование.

Целеполагание

Важнейший элемент экономической политики государства и деятельности экономических субъектов — это целеполагание. Именно в нем и содержится ответ на вопрос, а зачем, собственно, функционирует экономика, какова ее цель? А сейчас она запрограммирована как раз на ценности, которые были нам навязаны в 90-х. Даже государственные корпорации в России, не говоря о частных, сегодня имеют базовую уставную цель деятельности — извлечение прибыли. Не про “социальное государство” речь, как указано в Конституции РФ[7], что очевидно указывает на приоритет общественного блага и удовлетворение потребностей общества, а прибыль! В ГК РФ и других законах регулирующих предпринимательскую деятельность прямо указано, что предпринимательская деятельность направлена [цель — авт.] на систематическое получение прибыли[8]. Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, а принятие решений строится на величине капитала — у кого больше, тот и прав. А между тем, «Прибыль капиталиста получается оттого, что он может продать нечто, чего он не оплатил. Прибавочная стоимость, прибыль, состоит как раз из избытка стоимости товара над издержками его производства, т.е. из избытка всей суммы труда, содержащейся в товаре, над содержащейся в нем оплаченной суммой труда»[9]. Другими словами, это и есть неэквивалентный обмен, апологетика ссудного процента, индивидуального обогащения и источник социального неравенства и расслоения.

Единственный в России формат экономической организации, который предполагает обеспечение потребностей общества как свою базовую уставную цель, соответствующую и Конституции РФ — это кооперация (в текущем Российском законодательстве речь идет, прежде всего, о Потребительской кооперации — ФЗ 3085-1 от 19.06.1992 г.), где управляет не капитал, а человек (1 пайщик — 1 голос), где обогащение приобретает свой истинный смысл: общественный достаток духовных (интеллектуальных, культурных) и материальных благ.

Построенная на методологии потребительской кооперации модель “Кооперативной экономики”, с приматом общественного над индивидуальным, способствует восстановлению матрицы ценностей, присущей Русской цивилизационной сути (РКК), способ переноса людей, общества в целом в нормальную ценностную матрицу и получения не только иммунитета от манипулирования инстинктами “страха за кошелек” со стороны адептов социально — западной экономической парадигмы (провокации с “зеленкой” — как недавний пример на выборах Президента РФ 16-18 марта 2024 г.), но победить в войне смыслов и создать привлекательный образ будущего нашей страны.

Основа экономического чуда

Не случайно еще в начале 19 века экономика в российских образовательных учреждениях изучалась в разделе “Этика”. В общинно-религиозном общественном сознании отношения экономических субъектов должны были строиться на основе честности и доверия. “Слово купеческое” — не просто часть фольклора и литературного наследия. Российское купечество произрастало корнями из староверов, что и предопределило соответствующий отражение как в традиции, так и в русском когнитивном коде.

Этический кодекс старообрядчества требовал честного труда и ведения дел, ответственности перед обществом. Купец-старовер был убежден, что он выполняет свое религиозное предназначение, что его деятельность «спасет его душу», что «делать благие дела» (определение которых распространялось на духовные занятия, физический труд и «купеческое дело») нужно при жизни, чтобы подготовить спасение бессмертной души[10]. Все это полностью резонирует с Исламской экономической доктриной и еще раз подтверждает, что этические принципы классического Ислама и истоков Православия совпадают.

Община — основная единица социальной структуры старообрядцев. Община строилась на коллективной ответственности, как в положительном смысле, так и в отрицательном: и заслуги общие, и убытки общие. Но зато такую общину труднее давить, она, за счет существующих горизонтальных связей, не поддается. Ее члены были застрахованы от серьезных экономических неудач: если какой-то сектор экономики приходил в упадок, то это компенсировалось средствами более удачных предприятий внутри общины. Более того, она выполняла функции банка или кассы взаимопомощи — многие старообрядцы получали первый стартовый капитал (без ссудного процента) от общины, не прибегая к внешним займам[11].

Купцы-старообрядцы, чьи фамилии “на слуху”- Рябушинские, Рахмановы, Кузнецовы, Морозовы и пр., были, своего рода, “авторитетами” старообрядческих общин и держателями таких банков — “общаков”.

За счет сильной горизонтальной организации старообрядческий уклад оставался невероятно жизнеспособным. Исчерпав к началу XIX в. все формы религиозного, политического противостояния с государством, чтобы выжить и сохраниться, старообрядчество превратилось в могучую конфессионально-экономическую общность, которую на равных составляли общинные хозяйства (артели) и формально частные предприятия членов общин, со своим этическим кодексом — императивом возвращения части прибыли в общину и направления средств на благотворительность. К началу 20 века в руках староверов было сосредоточено около 64% российского национального капитала. Составляя в общей численности населения около 1,5%, они дали России свыше 2/3 всех предпринимателей-миллионеров в то время, когда страна выходила на первое место по темпам экономического развития в мире.

Собственно, кооперативное движение в дореволюционной России и строилось, в основном, на старообрядческих артелях, держась особняком в международном кооперативном движении, которое изначально встраивалось в экономику ростовщиков (неслучайно, что основные их успехи были в кредитной кооперации — Raiffeisen, Credit Agricole, а не сельскохозяйственные, заготовительные и промысловые артели, как в России). И когда артели и кооперация в целом начали активно развиваться в конце XIX века, и вышли за рамки старообрядческих общин, потребовалась формализация основных принципов доверия и этических норм, которые переросли в обычаи кооперативного документооборота. С тех пор и начала развиваться кооперативная “бюрократия”, в которую стали внедряться основные принципы горизонтальных экономических связей, складывая их в стройную систему. В дальнейшем, эта система во многом была унаследована и советской кооперацией, что и способствовало ее успешности как одного из ключевых элементов сталинского мобилизационного рывка в 1929-1955 г., хорошо описанного в книге “Кристалл роста. К Русскому экономическому чуду”[12].

Таким образом, справедливо считать, что артельная (общинная) экономика, построенная на этических принципах староверов, явилась отнюдь не меньшим “экономическим чудом” в Российской истории.

Доверие и бюрократия

Современное российское законодательство по кооперации также, во многом, унаследовало систему кооперативного документооборота. И если нравственно-этические нормы предпринимательства, заложенные староверами, серьезно деградировали под влиянием чуждого экономического уклада, а с середины 80-х прошлого века “артельность” общества целенаправленно разрушали насаждаемыми идеологемами западной экономической модели, то система, выраженная в нормах современного законодательства, удивительным образом осталась, как основа для воссоздания полноценной экономики доверия.

“Бюрократия” кооперации в настоящее время выражена в документировании каждой кооперативной сделки, каждого коллегиально принимаемого решения или согласования. Кооператив, согласно законодательства РФ, помимо Устава, принимает детальные правила и регламент взаимодействия со своими участниками (пайщиками), использованию средств и имущества, обеспечения деятельности, проведения собраний, контроля и пр. Каждое взаимодействие (трансакция между кооперативом и пайщиком) тщательно документируется по формуле: инициатива/коллективное согласование/решение-оформление, создавая ворох первичной документации, требующей особо квалифицированного бухгалтерского сопровождения. И это еще и на фоне запутанности и противоречивости в законах РФ и различных распоряжений регуляторов.

В отличие от регламентов и форм западной модели, предполагающей вертикальную организацию, а не горизонтальную, как в кооперативной среде, такой механизм создания первичных документов на физических носителях и с обязательным визированием со стороны всех участников коллективных решений и согласований, создает барьер как для масштабирования самой организации, так и для оперативности реагирования на возрастающую динамику изменений в экономической среде и периодическое “творчество” фискальных регуляторов. К этому надо добавить то, что методология делового администрирования в кооперативе требует отдельной профессиональной подготовки, спрос и доступность которой сильно деградировали в постсоветское время. Не говоря уже о том, что переход на кооперативное (общинное) мышление в предпринимательской деятельности требует серьезного переосмысления уже ставшего привычным, ведь 40-летнее стимулирование стяжания денег, как мерила успеха, даром не прошло…

Другими словами, конкурентоспособность кооперативной модели сильно ограничена вышеописанными обстоятельствами, если бы не одно “но”… и это — цифровизация. Переход в новый информационный технологический уклад позволяет снять все барьеры для развития кооперации: масштабировать деятельность без ограничений, оперативно реагировать на события в экономической среде, быстро принимать коллективные решения, достичь скорости кооперативных сделок, аналогичной той, с которой совершаются сделки в текущей экономической среде. И самое главное — цифровые решения позволяют выстраивать строгие математические алгоритмы администрирования деловых процессов в соответствии с этическими нормами коллективного хозяйства (экономики доверия), загоняя сложные конструкции кооперативной методологии “под капот” и создавая среду цифровых сервисов на основе уже привычных для пользователей паттернов.

Поскольку трансформация мирового экономического хозяйства в виртуальную цифровую экономику уже фактически произошла, цифровая экономика стала управляющей по отношению к экспоненциальной экономике физического мира. Она определяет основные товаропотоки, сделки по которым совершаются в виртуальном пространстве – на маркетплейсах, цифровых торговых площадках и т.д. Логистика физических товаров, в свою очередь, контролируется также посредством информационных систем. С появлением технологии распределенного реестра возникли новые форматы дистанционных сделок с виртуальными товарами и цифровыми двойниками людей и вещей. Появились новые понятия и новые возможности для возрождения кооперации.

Таким образом, в Кооперативной Экономике возникает оборот цифровых имущественных прав (ЦИП) или утилитарных цифровых прав на имущество, включая денежные средства, которые участвует в кооперации. Администрирование же этого процесса осуществляется автоматизировано на уровне информационной системы регистрации юридических и финансовых событий. Данные о таких событиях сохраняются в системе распределенного реестра. Эта технология сегодня является передовой с точки зрения безопасности доступа и хранения данных. Аналогично и с процессом принятия коллективных решений, теперь не нужно проводить очные встречи и собрания, достаточно организовать онлайн встречу и процедуру заочного дистанционного голосования с сохранением результатов в системе распределенного реестра. Это существенно снимает барьеры для развития кооперации в цифровой экономике.

Помимо снятия барьеров развития кооперации, цифровизация позволяет сконцентрировать в себе и полезные функции банков для участников кооперации: кассы взаимопомощи с расчетно-кассовым обслуживанием, агрегацию фондов развития, страхования, пенсионного обеспечения, организацию беспроцентных ссуд на развитие предпринимательских инициатив своих членов.

Тут, видимо, уже пора дать определение Кооперативной Экономике, что это такое и как авторы ее понимают и представляют. Кооперативная Экономика — это хозяйственный уклад, основанный на традиционных нравственных императивах, общественном управлении, коллективной собственности, равенстве экономических субъектов и эквивалентном обмене, воплощенный в сетевом цифровом формате.

Ее цель — создание полезного и необходимого общественного продукта (обеспечение материальных и иных потребностей общества), а не извлечение и максимизация прибыли. Главная цель кроется в “иных” — возрождение духовно-нравственных императивов в соответствии с русской (в широком значении) цивилизационной сутью и традициях, в целом общих для консервативных течений авраамических религий (Православие, Ислам, Иудаизм).

В следующей статье мы опишем основные механизмы “Кооперативной Экономики” с тем, чтобы раскрыть ее потенциал, который может претендовать на один из доминирующих форматов экономического развития нашей страны в новом технологическом укладе.

Авторы

Смуров Игорь Игоревич — член правления Союза потребительских обществ «РУСЬ».

Давлетбаев Рустам Хайбуллович — член правления Союза потребительских обществ «РУСЬ».

Источники:

- С.Б. Переслегин, Цивилизации в людях и кодах 17 февраля 2021, выступления и публикации;

- Тощенко Ж.Т. Прекариат. От протокласса к новому классу: Монография / Институт социологии ФНИСЦ РАН, РГГУ. М.: Наука, 2018. 346 с.;

- Прекариат: новый опасный класс / Гай Стэндинг — «Ад Маргинем Пресс», 2011;

- Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. — М., 2021.

- Спицын Е.Ю. “Хрущёвская слякоть. Советская держава в 1953-1964”, Концептуал, 2019 г.;

- Резолюции XX съезда КПСС;

- Ст.7 п.1 Конституция РФ (редакция 2023 г.);

- Ст. 1 ГК РФ;

- К. Маркс «Капитал», т. 3, ч. 1, стр. 49

- Особенности менталитета купца-старообрядца / Л. Н. Галимова //Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2011. – No 3 (19). – С. 26–33.;

- Дж. Л. Уэст, “Страрообрядцы и предпринимательская культура в царской России”, Исторические хроники — УДК 330.342.14;

- Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. — М., 2021.